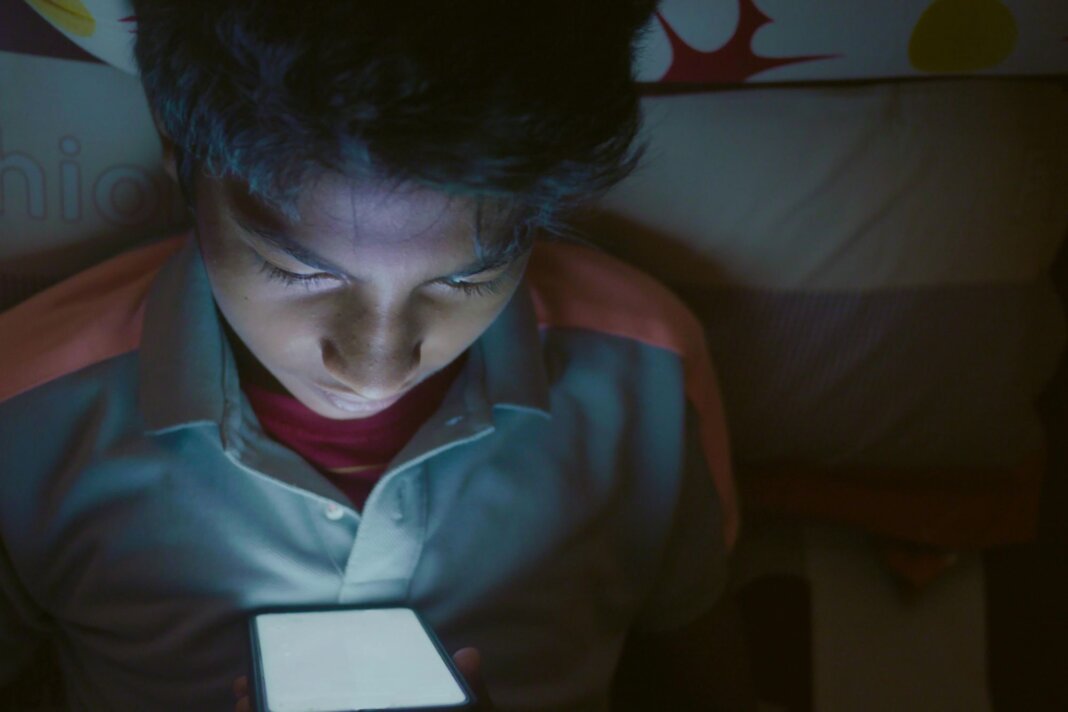

Come conquistare le donne, come ottenere entrate di denaro extra o come fare più muscoli. Questi sono solo alcuni dei contenuti dei brevi video che circolano sui social e uno studio americano ne ha analizzato il tasso di influenza sui giovani online. Lo studio è stato tratto da un sondaggio rappresentativo a livello nazionale su oltre mille ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, condotto negli Stati Uniti a luglio. I ricercatori hanno esaminato l’interazione dei ragazzi con le piattaforme di social media, tra cui TikTok, Instagram e YouTube, così come con le community di gaming, e hanno esplorato il rapporto tra questi contenuti e il loro benessere emotivo.

I ricercatori li hanno definiti contenuti che veicolano messaggi di “mascolinità digitale” e hanno rilevato in che misura i ragazzi ne vengono a conoscenza durante un periodo critico del loro sviluppo: l’adolescenza. L’obiettivo, ha spiegato Michael Robb, responsabile della ricerca presso Common Sense Media, al Washington Post, era comprendere meglio come gli ambienti online stiano plasmando il senso di identità e mascolinità tra i ragazzi: “Stanno affrontando domande importanti come ‘chi sono?’ ‘Dove mi trovo?’ Hanno molte domande. Stanno cercando di integrarsi con i coetanei e di ottenere l’accettazione sociale, e questo è davvero importante per loro”.

Mascolinità tossica online: un problema di stereotipi

L’indagine ha rilevato che circa tre quarti dei ragazzi (73%) sono regolarmente esposti a contenuti online legati alla mascolinità tossica: contengono messaggi riguardanti denaro, fitness, appuntamenti, gioco d’azzardo, armi. Uno su quattro ha segnalato un livello elevato di esposizione.

Ciò che dovrebbe preoccupare è che il 69% ha dichiarato di imbattersi regolarmente in contenuti di questo tipo che promuovono stereotipi di genere “problematici”, tra i quali:

- Il fatto che i ragazzi e gli uomini siano trattati ingiustamente rispetto alle donne;

- Che le ragazze e le donne dovrebbero dare priorità alla cura della casa e della famiglia;

- Che le ragazze usano il loro aspetto per ottenere ciò che vogliono;

- Che le ragazze e le donne vogliono avere relazioni sentimentali solo con certi tipi di ragazzi, come uomini alti, ricchi e attraenti.

E in questi contenuti ci si “inciampa” senza avere la necessità di cercare. Gli algoritmi sono stati il principale motore di esposizione, hanno spiegato i ricercatori: “Il punto è che ricevono questi messaggi, che li chiedano o no”.

Adolescenti e aspetto fisico: qual è il modello?

Anche il rapporto con il loro corpo può essere soggetto ad una deriva negativa se ci si imbatte in contenuti che promuovono solo modelli specifici di corpi maschili. Il 91% degli intervistati ha dichiarato di essersi imbattuti online in contenuti incentrati sull’aspetto fisico e uno su quattro ha affermato che questi messaggi li hanno portati a pensare di dover cambiare il proprio aspetto fisico.

L’essere muscolosi, generalmente, è il contenuto maggiormente veicolato. Ma non solo. I ricercatori hanno spiegato che c’è una buona dose di contenuti sulla moda e sull’importanza di essere alti, avere una pelle pulita o avere una bella mascella.

“Alcuni di questi contenuti potrebbero non apparire mai nei feed dei genitori, ma i loro figli sono sommersi da quei messaggi… e queste sono cose che, col tempo, possono davvero creare una pressione ingiusta, che i loro corpi debbano conformarsi in un certo modo”, ha spiegato il Robb.

Quali conseguenze?

Inadeguatezza, insicurezza, paura, avversione al genere opposto: l’indagine ha rilevato che i ragazzi esposti a livelli più elevati di contenuti sulla mascolinità tossica hanno maggiori probabilità di dichiarare di sentirsi soli. I ricercatori hanno sottolineato che non è detto che ciò sia causale: “Possiamo dire che è possibile che i ragazzi che si sentono soli cerchino o trovino questi contenuti o che questi contenuti li rendano più soli, oppure, come accade in molti casi, potrebbe essere una combinazione di entrambi”.

La maggior parte dei ragazzi intervistati ha dichiarato di avere una sana autostima, ma coloro che erano molto esposti alla mascolinità digitale erano più propensi a dire di avere difficoltà: il 14% di coloro che hanno sostenuto di subire un’elevata esposizione a questo tipo di contenuti ha anche dichiarato di avere una bassa autostima (rispetto a solo il 5% tra i ragazzi che erano poco esposti ai messaggi sulla mascolinità), ed erano anche più propensi a dire di sentirsi “inutili a volte” (39% contro 24%) o di pensare di essere “non bravi abbastanza” (34% contro 16%).

Gli uomini possono provare sentimenti?

Reprimere le emozioni, non piangere in pubblico, non mostrare la propria vulnerabilità: questo è l’altro aspetto delle conseguenze che questo tipo di contenuti ha sui giovani. In altre parole, non solo un’influenza sul pensiero, ma anche sul comportamento. Una speranza la fornisce la contrapposizione tra il reprimere se stessi, ma il manifestarsi amichevoli con chi era ostile nei loro confronti, anteporre i bisogni degli altri ai propri e preoccuparsi dei sentimenti altrui più che dei propri.

“C’è un paradosso interessante nel rapporto: sono più repressi emotivamente, ma quando abbiamo dato loro questa scala sulle norme comportamentali tradizionalmente associate alla femminilità, la maggior parte dei ragazzi afferma di aderire a quelle norme”, ha detto Robb. “Quindi c’è una strana dicotomia: forse non sono in grado di rendersi vulnerabili o di esprimere cose che pensano possano farli apparire deboli, ma sono a loro agio nel prendersi cura degli altri”.

L’influenza dei creator

Con l’ascesa dei social content creator si è verificata una tendenza ad unire bisogni, desideri e aspirazioni a quelle veicolate dagli influencer online. Non tutti i mali vengono per nuocere: molti stili di vita proposti sui social consigliano un’alimentazione sana, come viaggiare in sicurezza, svolgono ruoli informativi su questioni storiche, politiche, antropologiche o relazionali, ma anche lifestyle, arte, cultura, spettacolo e lo fanno in modo “corretto”. Tali influencer sono diventati vere e proprie fonti di ispirazione per molti giovani. Il 60% dei ragazzi intervistati ha affermato di aver ricevuto consigli pratici che hanno trovato realmente utili.

Ma in altri casi, si sviluppano delle sottoculture diventate oggetto di studio negli ultimi anni. Parliamo degli “incel” o dei “redpill”, cioè di coloro che veicolano messaggi riguardanti l’essere “involuntary celibate”, cioè celibe involontario, anche a causa delle donne che scelgono solo un determinato stereotipo di uomo, o nel caso della “pillola rossa”, di essere coloro che hanno ricevuto “la verità”, riferendosi al film Matrix nel quale il protagonista è costretto a scegliere una pillola tra “rossa” o “blu” e alla prima corrispondeva la verità più scomoda. In questi sottogruppi, questa verità corrisponde alla realizzazione – dovuta ad una percezione manipolata – che le donne cerchino di praticare solo l’ipergamia, termine usato per descrivere il desiderio di legarsi sentimentalmente solo con “uomini superiori” per “LSM (look, status, money)”.

Una recente serie Netflix, nello specifico, ha acceso i riflettori su questa problematica. Parliamo di “Adolescence”, scritta da Stephen Graham e Jack Thorne e diretta da Philip Barantini in quattro episodi tutti girati con un unico piano sequenza. È una miniserie britannica che ha riscosso grande successo per la sua intensità narrativa e la regia innovativa, ma anche perché ha aperto gli occhi su un mondo forse a molti ancora sconosciuto. La storia ruota attorno alla famiglia Miller, sconvolta quando il tredicenne Jamie viene improvvisamente arrestato con l’accusa di omicidio. Attraverso il personaggio di Jamie, “Adolescence” ci mostra quanto fragile possa essere il confine tra realtà e percezione, tra ciò che un ragazzo vive nel mondo fisico e ciò che lo plasma nel mondo online. Il suo coinvolgimento in un crimine così grave non è solo un evento scioccante, ma diventa il punto di partenza per esplorare la solitudine emotiva, l’influenza dei social, la ricerca di identità. Jamie diventa il prodotto di un ecosistema digitale che lo ha esposto a contenuti estremi, a comunità virtuali: il nuovo campo – dopo scuola e famiglia – nel quale si sviluppa la mente e il comportamento dei futuri uomini.

Dallo studio è emerso che solo il 12% dei ragazzi intervistati ha riferito di aver visto contenuti che suggeriscono che il genere maschile non viene trattato equamente rispetto a quello femminile. Una percentuale esigua, ma pur sempre rilevante. Così come, solo il 16% dei ragazzi intervistati aveva familiarità con il termine “incel”.

L’importanza di una connessione “reale”

Anche se la differenza tra reale e virtuale, online e offline, è sempre più sfumata, lo studio ha dimostrato che i ragazzi che si rivolgono prima ai genitori, agli amici o ai fratelli e sorelle, sembrano godere di una migliore salute mentale e autostima. Il suggeriemento che i ricercatori danno ai genitori è quello di non contrapporsi a questo tipo di contenuti ma fornire gli strumenti culturali più utili per interpretarli.

“Più comprendiamo collettivamente ciò che i ragazzi incontrano online e come lo elaborano, meglio è – ha spiegato Robb -. “Abbiamo trascorso molto tempo come società negli ultimi due anni a riflettere sulla salute mentale delle ragazze e sulle loro esperienze online, ma è chiaro che anche i ragazzi vivono in ambienti digitali molto connessi e complessi, attraverso le piattaforme dei social media, le community di gioco, gli ecosistemi dei creator. Questi sono luoghi in cui si muovono nelle relazioni tra pari, cercando di comprendere il loro mondo e di capire cosa significhi essere un uomo oggi”.

—

Giovani

content.lab@adnkronos.com (Redazione)